from:中国长江三峡集团有限公司date:2025-11-03

海报设计:魏小默

本网讯(杜健伟)三峡集团上海院珍藏着两封泛黄的信,它们是1946年至1947年美国垦务局签发给中国赴美参加三峡工程设计人员的英文原件信函。

一封是到职函,上面写着“1946年7月10日起,您到垦务局作为专职工程师从事长江三峡水力工程的设计工作”“期望您在本局工作期间能取得丰硕成果”“您重任在肩,需要您全力以赴为您的祖国尽快、高效地完成本项任务”等字句。

另有一封,是对他们工作的充分肯定,信中写道,“您归国临别之际,我们想赞扬您勤勉高效的工作态度”,“您以这种态度完成了长江三峡水力工程设计各阶段的任务”。

在那段时期,先后有54名参加“长江三峡水力发电计划”的青年工程师,怀揣着建设三峡工程的伟大梦想踏上大洋彼岸,参加三峡工程的设计。他们来自祖国五湖四海,所学专业涵盖土木、机械、电力等。遗憾的是,他们的努力最终被湮没在动荡年代里,彼时的长江未能等来伫立的高坝;欣慰的是,信纸泛黄,信念不老,尘封的信函在往后的岁月里终于等到“回信”……

信函背后的壮志与遗憾

时间拨回到1944年。随着世界反法西斯同盟在各战场接连推进,第二次世界大战迎来胜利的曙光。美国经济学家潘绥根据美国建设高坝及大型水电工程的经验,提出一份关于在长江三峡建造水力发电厂的报告。很快,这份报告被送到正在中国考察的世界著名坝工专家萨凡奇的手上。

这位曾设计过胡佛、大古力、莎斯塔等世界著名大坝的专家在看到报告后兴奋不已。当年9月,他在留下“生死不计,定要前往”的话语后,冒着日军轰炸的危险赴湖北宜昌考察。这次考察帮助萨凡奇完成了《扬子江三峡计划初步报告》,也让他兴奋不已:“本计划之利益,将得自巨量可靠及次等电力,灌溉、防洪、航运、家庭用水、游览等等,虽上游不易蓄水,诸此利益也极巨大。倘上游再极度开发水库工程,其利更溥矣。”

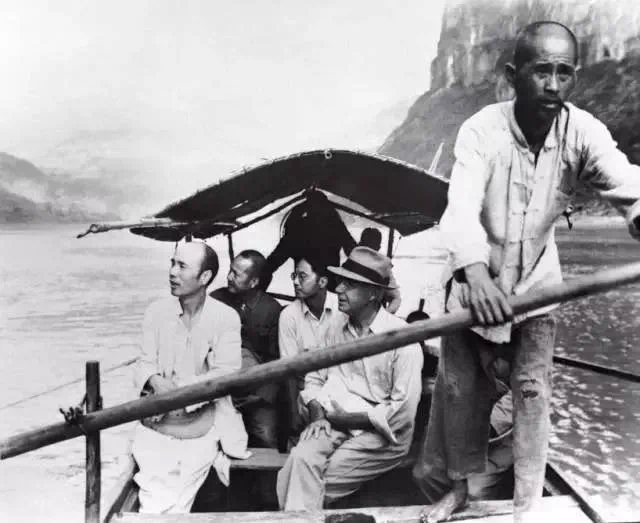

▲ 萨凡奇考察三峡

1944年10月底,萨凡奇计划公布,在全球引起轰动。1945年,国内也掀起一场空前的“三峡热”。1946年春,一批中国工程师赴美开始着手研究、试验、规划、编制招标文件及工程概算、编制总报告等工作。

这群工程师怀揣报国之志远隔重洋,致力于擎画同一个三峡梦,却未能获得时代的垂青。1947年,三峡工程因“财政危机,外汇困难”奉命“中止”。在赴美工作结束之际,工程师们编制了工作现状报告,复制了初步成果、地形、地质、水文和经济等资料,“凡国内所无者均将装箱运返”。大家倍感遗憾和心酸,但是对三峡计划未来的实施充满了期待:“三峡工程之理想天国终有实施一日也。”

新安江的薪火传承

虽然“萨凡奇计划”未能真正将三峡工程建成,但当时赴美归国的马君寿、杨德功、吕崇朴、张荫煊、王伊复、赵人龙等人,成为了新中国水电设计的中坚力量。

治国先治水。新中国成立后,党和国家领导人高度重视江河治理和水利工程建设,我国水利水电建设迎来快速发展。

1952年,华东局经论证研究,决定上报新安江水电站列入国家“一五”计划。1952年末,燃料工业部水电建设总局协调华东有关省市人才,以浙江水电工程处为基础并入古田溪水电处,在上海组建华东水力发电工程局(后以此为基础成立三峡上海院,当时名称为上海水力发电勘测设计局)。

▲ 1956年7月底,新安江水电站初步设计由上海水力发电勘测设计院完成,图为坝址区浙江省建德县铜官峡。新华社发(新安江电厂供图)

在百废待兴的上世纪50年代,上海院群星荟萃。赴美归国技术人员、爱国知识分子、青年学生和各地建设者,怀着梦想与激情融入到一起。大家以“尽早改变我国水电建设落后面貌的迫切心情”,投身新安江水电站工程的勘测、设计和建设中。

“在罗桐埠设立新安江水电勘测处,负责勘测任务”“在新安江干流和主要支流上增设了51处水文测量站,搜集整理水文资料”……时任新安江水电站技术总负责人的徐洽时、总设计师杨德功等在已有资料基础上,进行地形、地质、水文等补充勘测、调查和分析工作,主持编制完成了《新安江开发技术经济调查报告》。

动工不久的新安江水电站建设工地,呈现出一派热火朝天的繁忙景象。上海院组织了庞大的设计代表组,驻在现场进行设计,会同施工单位研究解决施工中所遇到的问题。

▲ 建设中的新安江水电站。新华社发

在新安江水电站工地现场,很多房子是用毛竹拼起来的,屋子地面很潮湿,躺在床上能透过屋顶的缝隙看到天空。就在这样的条件下,建设者舍家为国,青年员工无私奉献,在工程现场不断成长。

1952年,从事新安江水电站勘测工作的人员只有5人,而且缺乏大型水电站的勘探经验。后续补充的几十名技术人员,有不少是刚毕业不久的大学生。盛莘夫等老技术人员帮助他们边学习边工作,形成了导师带徒的良好机制。

▲ 1957年,新安江水电站施工测量。 新华社发

1955年初,潘家铮来到上海院,任技术员、工程设计副总工程师等职。针对缺少设计骨干的情况,他勇挑重担,在上海院食堂办起学术讲座,为员工和实习同学讲课,编著了若干水工结构计算讲义,讲授坝工、引水系统的设计理论、方法和应用实例,培训讲稿后来被整理出版为多部图书教材。

潘家铮回忆现场工作时提到,“我一闭眼,就会出现一幅幅激动人心的战斗场面”,“那确实像钱塘江大潮,澎湃汹涌”,“充分反映了亿万中国人民迫切要求改变落后面貌的心情”……

▲ 新安江水电站 摄影:张勇勇

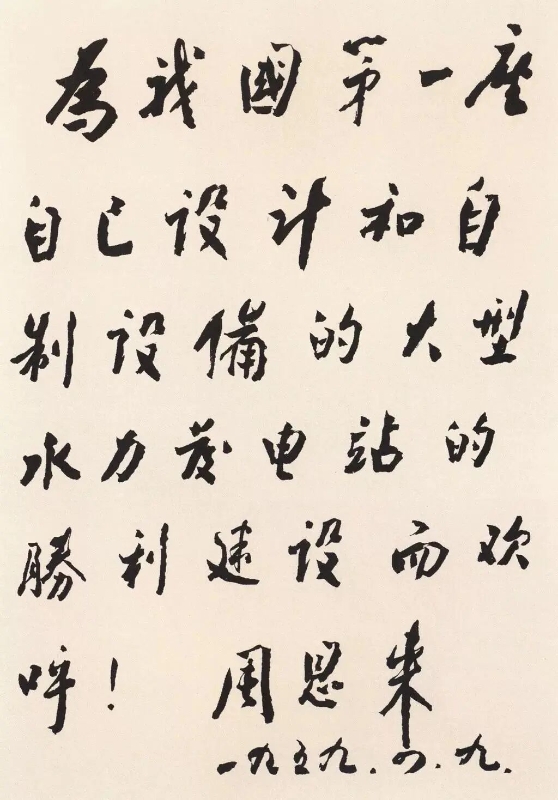

1959年,周恩来总理视察新安江水电站,挥毫写下了“为我国第一座自己设计和自制设备的大型水力发电站的胜利建设而欢呼”的题词。

▲ 周恩来总理为新安江水电站建成题词

“回信”掷地有声

通过新安江水电站的勘测设计,一批水文、地质、地形、水能、水工和机电等方面的技术人员成长起来。在我国专业技术人才紧缺时期,上海院将这批“生力军”陆续送往全国各地,支援其他地区水电站建设。

▲ 三峡上海院工程师们在新安江水电站前合影

1954年,长江发生全流域的特大暴雨洪水,百万军民经过百日艰苦卓绝的拼搏,采取荆江分洪区分蓄超额洪水等一系列措施,终于战胜了一次又一次的险恶洪峰,保住了广大人民群众生命财产安全。此后,党中央、国务院加快部署长江流域规划工作,广泛听取各方意见,其中是否修建三峡工程成了最受关注的话题。

当时参加新安江等大型水电站勘测设计工作的很多人,积极投身到三峡工程的规划、研究、论证、设计、审查工作中。

1956年3月,盛莘夫在完成新安江水电站勘测后,被派至地质部三峡工程地质队任总工程师,为三峡工程选择三斗坪作为坝址提供了地质技术支撑。潘家铮担任三峡工程论证领导小组副组长及技术负责人,为科学、顺利推动三峡工程上马贡献了力量……在那个年代,有无数工程师为三峡工程奔走,他们怀抱着为国思虑、为国担当的质朴情怀,为三峡工程论证和开工建设奉献了智慧。

1992年4月3日,七届全国人大五次会议通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》。1994年12月14日,举世瞩目的三峡工程正式开工。

▲ 1994年,三峡工程正式开工

1997年11月8日的大江截流,是三峡工程建设过程中浓墨重彩的一笔。可就在这个关键时刻,潘家铮却突然因急性坏死性胆囊炎住进了医院。知晓手术刻不容缓后,潘家铮非常遗憾不能在现场见证合龙。后来医院破例在病房里架了一台电视机,让他得以“见证”梦寐以求的时刻。当天下午3点半,上游围堰首先告捷,潘家铮知晓结果后泪流满面。“大江截流和紧接其后的二期围堰工程的成败,决定三峡工程的命运。打赢这一仗,在某种意义上说,三峡工程建设已立于不败之地。”他在回忆录中写道。

▲ 1997年,随着最后一车石料倾入江中,三峡工程胜利实现大江截流。

1997年热火朝天的三峡工地,不仅在世界水工史上写下属于中国人的壮丽一笔,还浪漫地回应了前人的付出——18位在30年前参与“萨凡奇计划”的工程师,受邀来到三峡工地,亲眼见证他们曾经未竟的事业成为现实。2003年,这份感动再度延续:当年三峡工程如期实现蓄水135米、船闸试通航、首批机组发电的三大目标,这些参与扬子江三峡计划的老专家再次重聚三峡。几十年前,他们是意气风发、立志许国的青年。如今,他们在三峡坛子岭前忍住泪水,挺直腰板,露出了自信、灿烂和骄傲的笑容。

后世这样评价“萨凡奇计划”——虽然当时条件不足,但工程师们的辛勤付出,在一定程度上成为中国水电工程体系能够迅速成长的“隐性基础”。在三峡工程这场跨时空的接力中,一代代工程师面对不同的形势背景和不同的时代任务,书写下同一份水电报国的答卷。

水电报国的故事,并未因三峡工程的完工而落幕。那道横贯长江的巨坝,像一座精神的丰碑,被一代又一代水电人铭刻在心。它跟随着工程师的脚步,跨越三峡,走向更高的山、更深的谷。

▲ 三峡工程 摄影:汤伟

那是金沙江上的奋战岁月。金沙奔腾,群山如铁,一群年轻的身影在此扎根。他们把营地安在悬崖之下,把办公室搭进峡谷之间,把理想写进每一次爆破、每一方混凝土浇筑的回响里。从向家坝到溪洛渡,从乌东德到白鹤滩,四座世界级巨型水电工程相继开工。每一个项目,都刷新着世界纪录,也见证着中国水电技术从追赶到引领的转变。百万千瓦级水轮机的轰鸣、智能化施工的指挥中心、毫米级精度的监测系统——这些背后,是无数工程师的日日夜夜。

▲ 世界最大清洁能源走廊六座梯级电站(从左至右依次为:葛洲坝电站、三峡电站、向家坝电站、溪洛渡电站、白鹤滩电站、乌东德电站)

潘家铮晚年时怅惋未能看到西电东输,曾写下“但悲西电未输东”的诗句。如今,这份遗憾早已在后人的努力下成为历史。随着世界最大清洁能源走廊的建成、“西电东送”通道的贯通,清洁电能如同奔腾的江水,从高山峡谷一路送往沿海平原,点亮千家万户,也点亮了国家能源安全的底色。

如果说,珍藏在上海院的泛黄信函背后藏着早期三峡设计者的壮志与遗憾,那么今天的世界最大清洁能源走廊,便是给这封信最完整、最有力的“回信”。这封“回信”以山河为纸、以时代为笔,写下的每个笔划,都见证着一个民族在水与电的交响中,实现自我超越的历程。

编辑:杨思恒 陈晓英 卢西奥

Tel:+86-25-84152563

Fax:+86-25-52146294

Email:export@hbtianrui.com

Address:Head Office: No.8 Chuangye Avenue, Economic Development Zone, Tianmen City, Hubei Province, China (Zip Code: 431700) Nanjing Office: Room 201-301, Building K10,15 Wanshou Road,Nanjing Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone,Jiangsu Province,China (Zip Code:211899)